涉毒艺人苏永康获官方批准举办演唱会,因2002年涉毒历史引发公众对道德与法律界限的争议。

一纸合规的批文,一场未停的演唱会,触碰了公众怎样的神经?

2025年秋,温州奥体中心体育馆即将迎来一场特殊的演唱会。苏永康,这位曾经因涉毒事件震惊娱乐圈的香港歌手,将在这里开启他的“So Live”2025巡回演唱会。消息传出,立即在网络上引发激烈讨论。

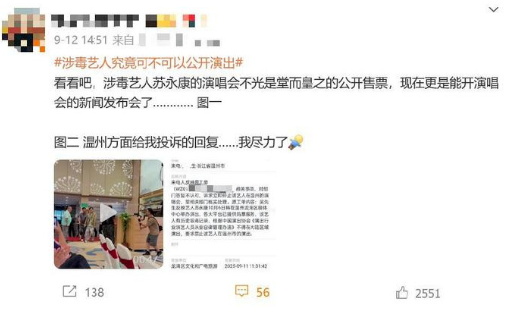

一边是官方“报批资料合规”的冷静回应,一边是网友“停止演唱会”的强烈诉求,这场定于10月6日举办的演出,已然超越了音乐本身,成为一场关于道德、法律与救赎的公共辩论。

01 曾经的阴影:2002年那个改变命运的夜晚

时间回溯到2002年,苏永康在酒吧因藏有毒品被捕,随后入狱强制勒戒11天。这件事成为他演艺生涯的分水岭,也让他的形象一落千丈。

当时正值苏永康演艺事业的巅峰期,《越吻越伤心》《爱一个人好难》等金曲传唱大街小巷,涉毒事件却让这一切戛然而止。他不得不暂别舞台,面对媒体的长枪短炮和公众的失望目光。

二十三年过去了,这个曾经的污点依然跟随着他。当演唱会消息公布,许多网友的第一反应就是:“一个涉毒艺人,凭什么重返舞台?”

02 合规的批文:官方回应背后的法律考量

温州市龙湾区文化和广电旅游体育局的工作人员表示已接到相关反映,正在跟进情况。但他们同时指出:演唱会的审批权在省级层面,目前没有接到不允许举办的通知。

浙江省文化广电和旅游厅相关处室的回应更加明确:苏永康演唱会的报批资料是合规的,是省厅层面审批的。

这些冷静的官方回应背后,是中国对涉毒艺人管理的现行政策框架。根据《营业性演出管理条例》,艺人因吸毒行为被公安机关查处未满三年的,演出举办单位不得邀请其参与演出活动。而苏永康的涉毒事件发生在2002年,早已超过三年的限制期。

从纯法律角度而言,这场演唱会确实“合规”。

03 公众的质疑:道德与法律的边界何在?

然而,法律的合规并不能平息公众的道德质疑。许多网友认为,涉毒艺人作为公众人物,其行为举止对社会特别是青少年群体有着重要影响,应该适用比普通人更严格的道德标准。

“这不是迫不追究的问题,而是作为公众人物值不值得被原谅的问题。”一位网友在社交媒体上写道,“给涉毒艺人提供舞台,会不会向年轻人传递错误的信号?”

但也有另一种声音认为,苏永康已经为他的错误付出了代价,二十三年过去了,社会应该给予改过自新的机会。“人非圣贤,孰能无过?他已经受到惩罚,为什么不能重新开始?”

04 市场的选择:售票平台与票务情况

争议之中,演唱会筹备工作仍在推进。大麦网显示,演唱会票价从199元至699元不等,目前仍可正常购票。大麦网客服人员表示,本场演唱会还处在预售当中,不清楚涉及演出的其他情况。

售票平台的冷静与网络上的热议形成鲜明对比。这或许反映了市场的现实考量:一方面,苏永康仍有其固定的歌迷群体;另一方面,主办方可能已经预见到争议,并做好了相应的准备。

从商业角度看,这场演唱会的举办本身就是一个信号:涉毒艺人是否能够被市场重新接纳?观众会用票房给出他们的答案。

05 更大的议题:社会宽容与个人救赎的平衡

苏永康演唱会引发的争议,实际上触及了一个更大的社会议题:我们如何在维护社会道德底线的同时,给予犯错者改过自新的机会?

法律划定了行为的底线,但道德的标准往往更加复杂。对于公众人物而言,他们的错误会被放大,他们的救赎之路也更加艰难。

这场争议也反映出社会对吸毒问题的零容忍态度。尽管时间已经过去了二十多年,但公众对吸毒行为的谴责依然强烈,这本身也是中国禁毒宣传教育成效的一种体现。

如今,苏永康即将站上温州的舞台。无论这场演唱会最终是否举行,它都已经引发了有价值的社会讨论:关于第二次机会的意义,关于公众人物的责任,关于法律与道德的关系。

也许最重要的是,这场争议提醒我们:每一个社会决定的背后,都是多种价值观的博弈与平衡。而这种博弈本身,正是社会不断进步的体现。