前小米高管王腾因泄密被辞退,否认加盟魅族传闻,其职业变动引发行业对保密文化与个人命运的广泛讨论。

在科技圈的聚光灯下,一个人的命运可以如何起伏?王腾的故事,或许是一个缩影。

2025年9月,一场因“泄密”引发的职业变故,将这位曾经站在Redmi发布会舞台中央的男人推至舆论漩涡。小米一纸通报,以“泄露公司机密信息,存在利益冲突等严重违规违纪行为”为由,将王腾辞退。十八天前,他还在主持Redmi Note15系列新品发布会,言语铿锵、笑容自信;十八天后,他成了公司通报中的“反面典型”,社交媒体账号封禁,职业生涯急转直下。

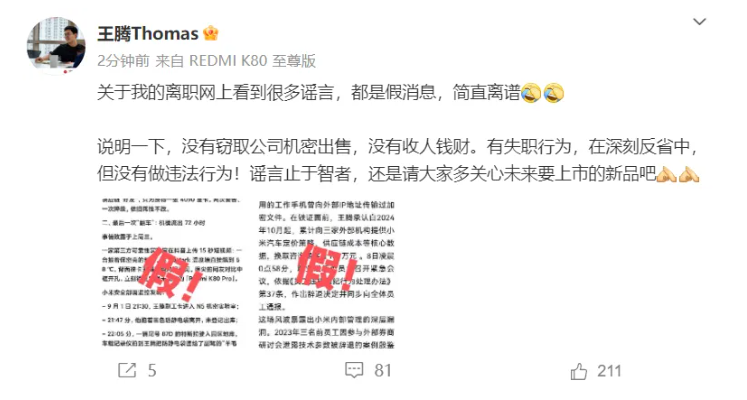

更戏剧性的是,一则关于他“火速加盟魅族、担任副总裁”的传言不胫而走。配图醒目,文字确凿,甚至提及他将负责魅蓝旗舰机型。但很快,当事人亲自否认,谣言戛然而止。一切仿佛一场闹剧,却折射出行业竞争的暗流与公众情绪的躁动。

王腾是谁?在很多人印象中,他是那个总在发布会上侃侃而谈的Redmi品牌总经理,是雷军口中“动不动就泄密”的“腾总”,也是屡次被网友调侃“保密办重点防护对象”的网红高管。他从2016年加入小米,从产品团队到地方轮岗,再回到总部执掌品牌,八年十一个月的履历,几乎与小米中国区的发展紧密交织。

也正因如此,他的离开才更令人唏嘘。

在他简短的回应当中,没有愤怒,没有辩解,只有一句“很惭愧跟大家说声抱歉,过去犯了一些错误,接受该有的代价”。而后又补充:“没有窃取公司机密出售,没有收人钱财。有失职行为,在深刻反省中,但没有做违法行为。”言语之间,有无奈,有克制,也有不甘。

更意味深长的是,他在脉脉平台悄悄修改了自己的职业经历——在“小米工作经历”之后,加上了一个“流汗黄豆”的表情。这个常用于表达无语、自嘲或讽刺的网络符号,仿佛一声无声的叹息,道尽千言万语。

我们不禁要问:在一个极度强调保密、却又依赖热度与曝光的行业里,“泄密”的边界究竟在哪里?在厂商与用户之间、在营销与违规之间,那条线该如何划定?

王腾不是第一个因“泄密”陷入争议的人。科技圈历来存在一种微妙的文化:一方面,企业通过严格的保密协议约束员工,甚至通过“钓鱼式爆料”测试忠诚;另一方面,市场又渴望提前获知产品信息,爆料者往往能收获巨大流量与关注。这种矛盾的张力,让许多身处其中的人如履薄冰。

而王腾的遭遇,也映照出职场人生的某种真实:高峰与低谷,有时只有一步之遥;信任与否定,往往只在一念之间。

值得一提的是,他的短视频账号在风波期间涨粉近17万。有人调侃这是“黑红也是红”,也有人感慨这是公众对个体命运的关注与共情。无论如何,数据背后是一个鲜活的人,在职业转折之际,仍然试图在舆论场中保留一丝话语权。

如今,传言散去,事实渐明。王腾并未去魅族,但他也不会回到小米。他的职业生涯将走向何方,尚未可知。唯一可以肯定的是,他的故事早已超越了个体成败,成为一个值得行业思考的样本:关于规则与人情,关于品牌与个人,关于时代洪流中每一个职业人的抉择与代价。

或许正如某位网友所言:“今天他是王腾,明天可能就是你和我。”在快速更迭的科技行业,没有谁永远是赢家,但如何有尊严地退场、有勇气地重启,却是每个人终将面对的课题。