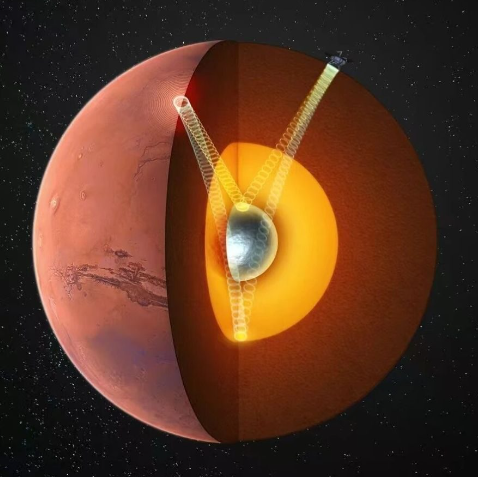

中国科学家团队通过分析NASA洞察号数据,首次确证火星存在一个半径约600千米的固态内核,其主要成分可能是富含轻元素的铁镍合金

2025年9月4日,一个注定要载入行星科学史册的日子。中国科学技术大学传来激动人心的消息:该校地球和空间科学学院孙道远教授、毛竹教授团队联合国际科研人员,在行星内部结构研究领域实现重大突破——首次确证火星内部存在一个半径约600千米的固态内核,并初步揭示其组成可能为富含轻元素的结晶铁镍合金。

这项发表于国际顶级期刊的研究,不仅刷新了人类对火星内部结构的认知,也为理解类地行星的形成与演化提供了关键证据。

一、洞察号的数据,中国的智慧

研究的基础数据,来源于美国国家航空航天局(NASA)的“洞察号”(InSight)火星探测器。该探测器自2018年着陆火星以来,持续监测火星的地震活动,为我们倾听“火星的心跳”积累了宝贵资料。

然而,海量的数据并不自动产生发现。孙道远和毛竹教授团队凭借深厚的地球物理与行星科学背景,开发了新的信号处理与反演算法,对洞察号记录的多次火星震波形进行了深度解析。就像是为行星“做CT”,他们从微弱而复杂的震波信号中,提取出了火星深部结构的清晰信息。

“信号非常微弱,干扰因素多,但我们通过联合多组地震事件、结合波形模拟和反演,最终确认了一个固态内核的存在。”毛竹教授在接受采访时如是说。

二、半径约600公里:一个“小而轻”的核心

研究结果显示,火星固态内核的半径约为600公里。这一尺寸小于许多学者先前的预测,暗示火星核可能具有独特的形成和冷却历史。

更引人瞩目的是其成分:并非单纯的高密度铁镍金属,而是可能富含硫、氧、碳等轻元素的结晶合金。这一发现挑战了“行星核只是重元素汇集”的传统观点,指示火星早期可能经历了一种不同于地球的吸积和分异过程。

“轻元素的加入,会降低核的密度、影响其熔融温度,这对我们理解火星的磁场历史至关重要。”孙道远教授解释道。

三、为什么固态内核如此重要?

行星内核的状态(液态或固态)直接决定了其是否能够维持全球性磁场。地球的液态外核通过对流运动产生“发电机效应”,从而塑造了保护生命的磁场屏障。

而火星如今没有一个全球性磁场,正是导致其大气被太阳风剥离、表面变得寒冷干旱的重要原因之一。本次发现表明,火星可能曾拥有一个由液态核主导、能够产生磁场的阶段,随后内核逐渐冷却凝固。确认当前为固态内核,为厘清火星磁场消失之谜提供了关键约束。

四、中国行星科学的里程碑

此次突破不仅属于中国科学技术大学,更标志着中国深空探测与行星科学研究已步入世界前沿。从嫦娥探月到天问探火,中国正在从“数据的接收者”逐步转变为“发现的引领者”。

“我们没有自己的探测器直接着陆火星,但我们用智慧和方法,从国际数据中做出了领先的工作。”一位国内同行评价道,“这充分体现了中国科学家的研究水平和国际合作的重要性。”

五、未来探索:从火星到更远的深空

这一发现不仅关乎火星,也对理解太阳系内其他岩石行星(包括地球本身)的演化提供了重要参考。接下来,科学家们将进一步推演火星核的详细成分、温度状态及其凝固历史。

随着中国未来火星采样返回、木系探测等任务的推进,中国科学家必将引领更多“从0到1”的发现,持续揭开宇宙的奥秘。

正如一位网友所言:

“我们在地球上,却听懂了火星的心跳。科学无国界,探索无止境。”