2025年七夕节,微信再次开放520元大额红包功能(限时8月29日当天),延续了9年的情人节传统,但法律上此类特殊金额红包分手后通常视为赠与难以追回。

一、九年不变的仪式感:当科技遇上传统

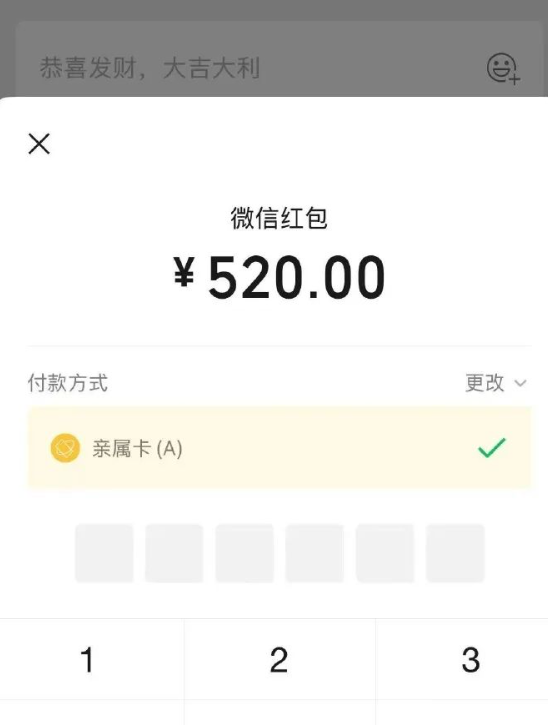

2025年8月29日,七夕的晨曦刚至,微信的“520元红包”功能如约上线。这是微信连续第9年在情人节、七夕、5月20日这三天,将红包限额从常规的200元提升至520元(谐音“我爱你”),用数字密码为爱情加冕。

这一传统始于2016年,如今已成为数亿用户的“数字玫瑰”。据微信官方数据,2021年情人节当天,上海、北京、深圳、广州的520红包收发量位居全国前列,更有用户单日收到超200个520红包,或发出150个红包。男性发送量是女性的3.5倍,而女性接收量是男性的3.9倍,折射出情感表达中的性别差异。然而,浪漫背后也有遗憾——去年七夕,超123万个520红包未被领取,化作“沉睡的心意”。

二、法律视角下的“数字赠与”:甜蜜的代价

当爱情消散,这些充满寓意的红包能否追回?《民法典》明确规定:“赠与合同是赠与人将自己的财产无偿给予受赠人,受赠人表示接受赠与的合同。”。

- 特殊数字的“法律烙印”:520、1314(一生一世)等金额,因承载明确的情感象征,法院通常认定为无条件赠与。北京海淀法院2024年的一起案件中,法官指出:“根据民间习俗,红包意味着自愿赠与,无需返还”。

- 借款需“明示”:若想保留追索权,必须在红包备注、聊天记录中注明“借款”,否则法律难支持。例如,某案件中女方转账12900元未备注,法院结合男方曾借款还贷的记录,最终判定为借款;而同期发送的2769元红包则被视为赠与。

律师提醒:“恋爱中的金钱往来,‘意思表示’决定性质。哪怕发1分钱红包,若双方明确是借款,也必须归还;反之,10万元转账若无借贷合意,也属赠与”。

三、风险与温情并存:当代爱情的“数字辩证法”

- 仪式感与风险的共生

微信520红包用技术复刻了“掷果盈车”的古典浪漫,但法律上它是一把双刃剑。有男子分手后索要恋爱期间所发520红包,法院驳回:“特殊金额体现情感表达,非借贷”。 - “留痕”时代的爱情智慧

北京市盈科律师事务所建议:“恋爱转账尽量书面留痕,避免使用谐音数字。” 若需借款,应同步留存借条或聊天记录。 - 科技伦理的反思

微信红包的社交属性强化了赠与推定,但亦可能被滥用。2024年某婚骗案中,骗子以恋爱为名诱使对方发送大量520红包,因无借贷证据,受害者难以追回损失。

四、结语:在数字与法律之间,守护爱的本真

从“七夕乞巧”到“微信传情”,爱情的表达形式随时代变迁,但内核始终是自愿与真诚。520红包如同电子时代的“红豆”,既传递相思,也需理性对待。

正如法律学者所言:“科技可以量化浪漫,但无法衡量真心。”在点击发送前,不妨自问:这是否是彼此心甘情愿的赠与?若答案肯定,那么无论未来如何,这份心意已如星光照亮过彼此的生命。