横店短剧陷“爹荒”,银发演员成市场新宠。

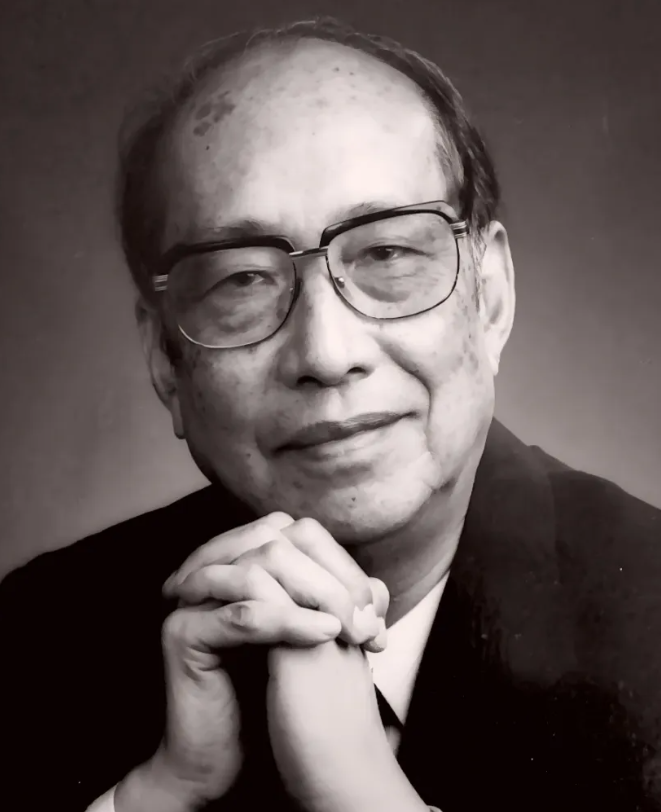

2025年8月22日10时05分,中国科学院院士、著名气象学家伍荣生教授在南京逝世,享年91岁。这位影响了几代气象学人的科学巨擘,带走了中国气象学的一个时代,却留下了永恒的学术遗产和精神财富。

从浙江瑞安到气象学巅峰

1934年1月17日,伍荣生出生于浙江瑞安。1952年,18岁的他考入南京大学气象学系,开启了他与气象科学长达七十余年的不解之缘。1956年毕业后,他选择留在母校任教,从助教到讲师,从副教授到教授,最终在1999年当选为中国科学院院士,完成了从学子到学术泰斗的蜕变。

伍荣生院士的学术生涯几乎与中国气象学的现代化进程同步。在他近七十年的科研道路上,每一个十年都留下了深刻的学术印记。

气象学理论的四次突破

上世纪六十年代,伍荣生系统研究大尺度波动理论,从理论上揭示了大地形北坡可以促进大气波动发展和移动的规律。这一成果不仅被国际学界高度认可,更为天气预报提供了重要理论支撑。

七十年代,他创新性提出旋转大气运动中的时间边界层概念,深化了人们对大气运动多时态特征的认识。这一理论的提出,如同在混沌的大气运动中找到了秩序,让人们对复杂天气系统的理解向前迈进了一大步。

进入八十年代,伍荣生在大气边界层动力学研究中取得突破。通过引入地转动量近似,他建立了四力平衡的边界层动力学模型,这一成果至今仍在气象学界广泛应用。

自九十年代开始,他将研究焦点转向锋面动力学,从非平衡动力学角度揭示锋面形成和发展的关键过程。相关成果获得教育部提名国家科学技术奖(自然科学)一等奖,彰显了其研究的重大科学价值。

教育家的使命与担当

伍荣生院士不仅是一位杰出的科学家,更是一位深受爱戴的教育家。他编著的《动力气象学》《现代天气学原理》和《大气动力学》等教材,以其严谨的体系和精深的内容,成为我国气象人才培养的经典教材,影响了几代气象学人的成长。

在他的七十载教育生涯中,始终坚持“严谨治学、言传身教”的理念。他培养的学生中,不乏我国气象学领域的学术带头人、业务骨干和领军人才。这些学生如今分布在全国各地乃至国际气象学界,延续着伍荣生院士的学术血脉。

一位曾受教于伍荣生院士的气象工作者回忆:“伍老师上课从不照本宣科,他总是能用最生动的语言解释最复杂的理论。他常说‘气象学不是纸上的公式,而是天空的语言’,这句话激励了我整个职业生涯。”

气象学界的组织者与推动者

伍荣生院士的贡献远不止于科研和教学。他曾任南京大学大气科学系主任、中尺度灾害性天气国家专业实验室主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国气象学会第25届理事会理事长、国家教育委员会大气科学指导委员会主任、国际动力气象委员会中尺度工作组主席等职。

在这些重要岗位上,他高瞻远瞩,为我国气象学科的整体发展和布局作出了不可磨灭的贡献。他参与规划了中国大气科学的发展方向,推动了多项重大科研项目的立项和实施,促进了中国气象学界与国际同行的交流与合作。

科学精神与家国情怀

伍荣生院士是中国共产党党员,他热爱祖国、忠诚于党,将毕生精力奉献给我国气象事业。在他身上,体现了中国科学家特有的家国情怀和责任担当。

即使在晚年,他仍然关心着中国气象学的发展,关注着全球气候变化问题,思考着如何通过气象科学研究为人类社会可持续发展作出贡献。他的科学精神和对事业的执着追求,为后人树立了光辉榜样。

永恒的遗产

伍荣生院士的逝世是我国大气科学界、高等教育界和南京大学的重大损失。但他留下的学术成就和精神财富将永载史册。

他开创的理论继续指导着天气预报实践;他编撰的教材继续培育着新一代气象人才;他倡导的科学精神继续激励着科研工作者探索未知。在这个气候变化日益加剧的时代,伍荣生院士的研究比以往任何时候都更具现实意义。

随着全球极端天气事件频发,精准的天气预报和深入的气候理解成为人类社会应对挑战的关键。伍荣生院士毕生研究的大气动力学理论,正是构建这些能力的科学基石。

九十一载人生路,七十气象春秋情。伍荣生院士带走了中国气象学的一个时代,但他播下的种子已经在神州大地上开花结果。在每一份精准的天气预报里,在每一次成功的气象灾害预警中,在每一个气象学子的成长路上,伍荣生院士的精神和智慧仍在延续。

天空之上,云卷云舒,仿佛在诉说着这位气象学大师的不朽传奇。